作科所进一步明确小麦抗赤霉病位点Fhb1相关基因的抗病功能

9月4日,中国农业科学院作物科学研究所作物精准育种技术创新团队利用基因编辑对小麦抗赤霉病位点Fhb1相关基因功能进行系统分析,明确了相关基因的抗病功能,揭示了Fhb1位点在小麦赤霉病抗性中作用的复杂特性。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。

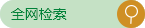

赤霉病是小麦生产的毁灭性病害之一,Fhb1是目前应用最广泛、效应最强的抗赤霉病位点,其候选基因TaPFT和TaHRC已被克隆,但二者的抗病功能以及其作用机制尚存在争议,亟需进一步研究。

研究团队利用基因编辑技术,在抗病品种“苏麦3号”中单独和同时敲除TaPFT和TaHRC两个基因。抗病鉴定结果表明单独或同时突变两个基因,均不能引起其抗性改变,说明TaPFT基因不具有抗病功能。同时,在三个感病品种中构建了TaHRC及其同源基因的突变体。结果表明,“郑麦7698”和“矮抗58” 的Tahrc-3B和Tahrc-3D突变体能够显著提高赤霉病抗性,其中Tahrc-3D提高更为显著。但在“济麦22”中,不同类型的TaHRC突变体均未能提高抗性。该研究揭示了TaHRC基因调控赤霉病感病性的复杂特性,同时创制了一个与Tahrc-3B突变相比,具有更高抗性的等位基因Tahrc-3D,为深入研究Fhb1介导的赤霉病抗性机制和利用Fhb1进行小麦抗赤霉病育种,提供了新材料和新视角。

作科所助理研究员闫磊博士和已毕业博士生田金福为论文的共同第一作者,夏兰琴研究员为论文的通讯作者。该研究得到国家自然科学基金等项目的资助。