作科所揭示热激因子TaHsfA2h调控小麦耐热性的分子机制

7月22日中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队揭示了小麦热激因子TaHsfA2h通过正向调控脱落酸信号传导,进而提高小麦耐热性的分子机制,为创制耐热小麦新种质提供了新的理论基础。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。

近年来,全球气温升高引起的高温胁迫已成为限制小麦产量的主要因素之一,严重影响了全球小麦生产和粮食安全。因此,深入解析小麦响应高温胁迫的分子机制,发掘影响小麦耐热性基因对于培育耐热小麦品种具有重要意义。

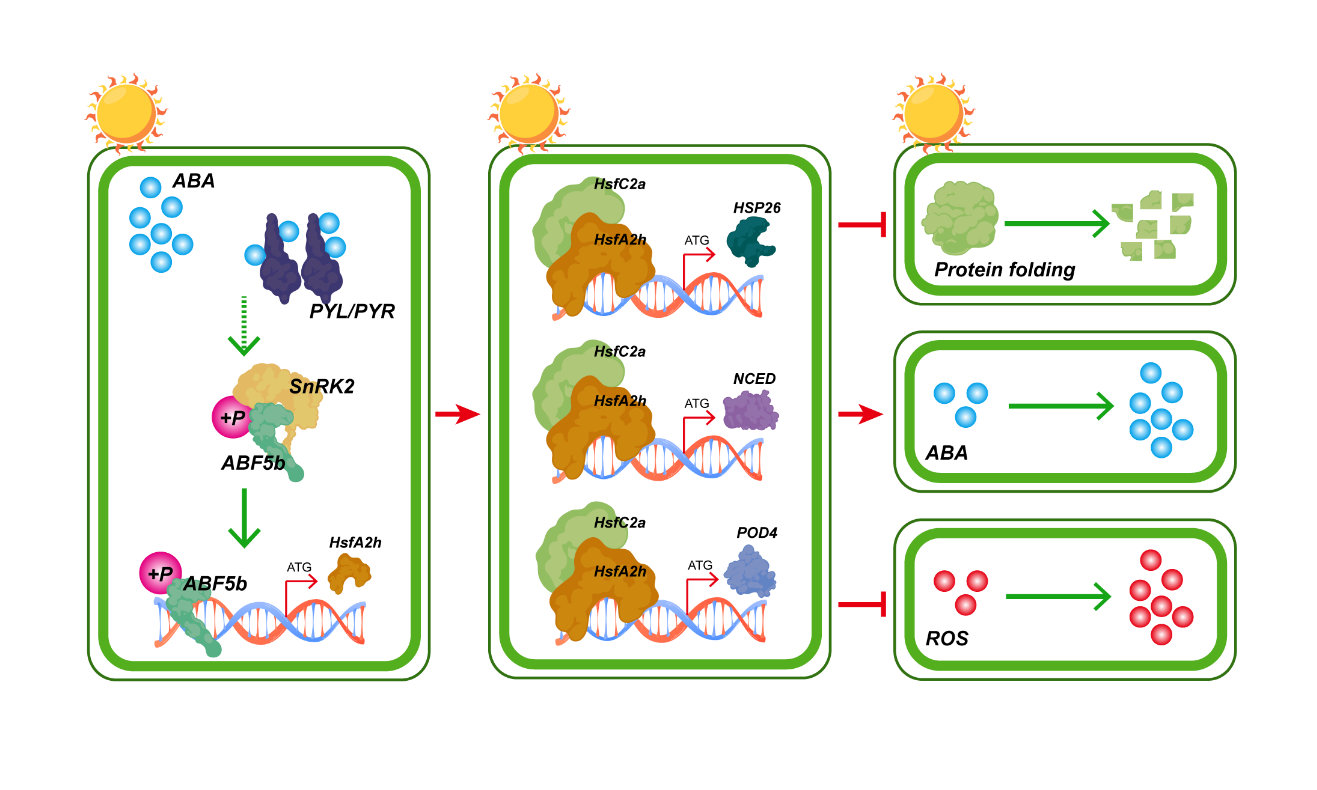

研究团队鉴定到小麦耐热性关键基因 TaHsfA2h ,过表达该基因小麦的耐热性显著提高。研究发现,TaHsfA2h能够与小麦热激因子TaHsfC2a相互作用,并在后者的协助下调控下游相关耐热基因的表达,进而促进植物激素脱落酸的合成和活性氧的清除,最终提高小麦的耐热性。该研究阐明了 TaHsfA2h 介导的信号调控通路,为小麦耐热品种的育种改良提供了理论基础。

作科所博士研究生魏霁桐、博士后郑雷、已毕业博士生马晓军,已出站博士后于太飞为该论文的共同第一作者,徐兆师研究员和西北农林科技大学郑炜君教授为论文的共同通讯作者。该研究得到农业生物育种国家科技重大专项、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

文章链接:http://doi.org/10.1111/pbi.70164