作科所发现提高小麦抗旱性的新机制

7月2日,中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队鉴定出一个调控小麦抗旱性的关键基因TaPPR13,阐明了该基因编码的蛋白通过调控小麦光合作用和胁迫响应相关基因的表达来提高小麦干旱胁迫耐受性的分子机制。相关研究成果发表在《先进科学(Advanced Science)》上。

小麦作为世界三大谷类作物之一,其产量占全球总产量的30%,干旱胁迫严重影响了小麦的生长发育,已成为制约小麦产量形成的主要因素。虽然,团队前期已证实转录因子TaBZR2可显著提高小麦的抗旱性,但仍有许多基因功能未得到充分注释。

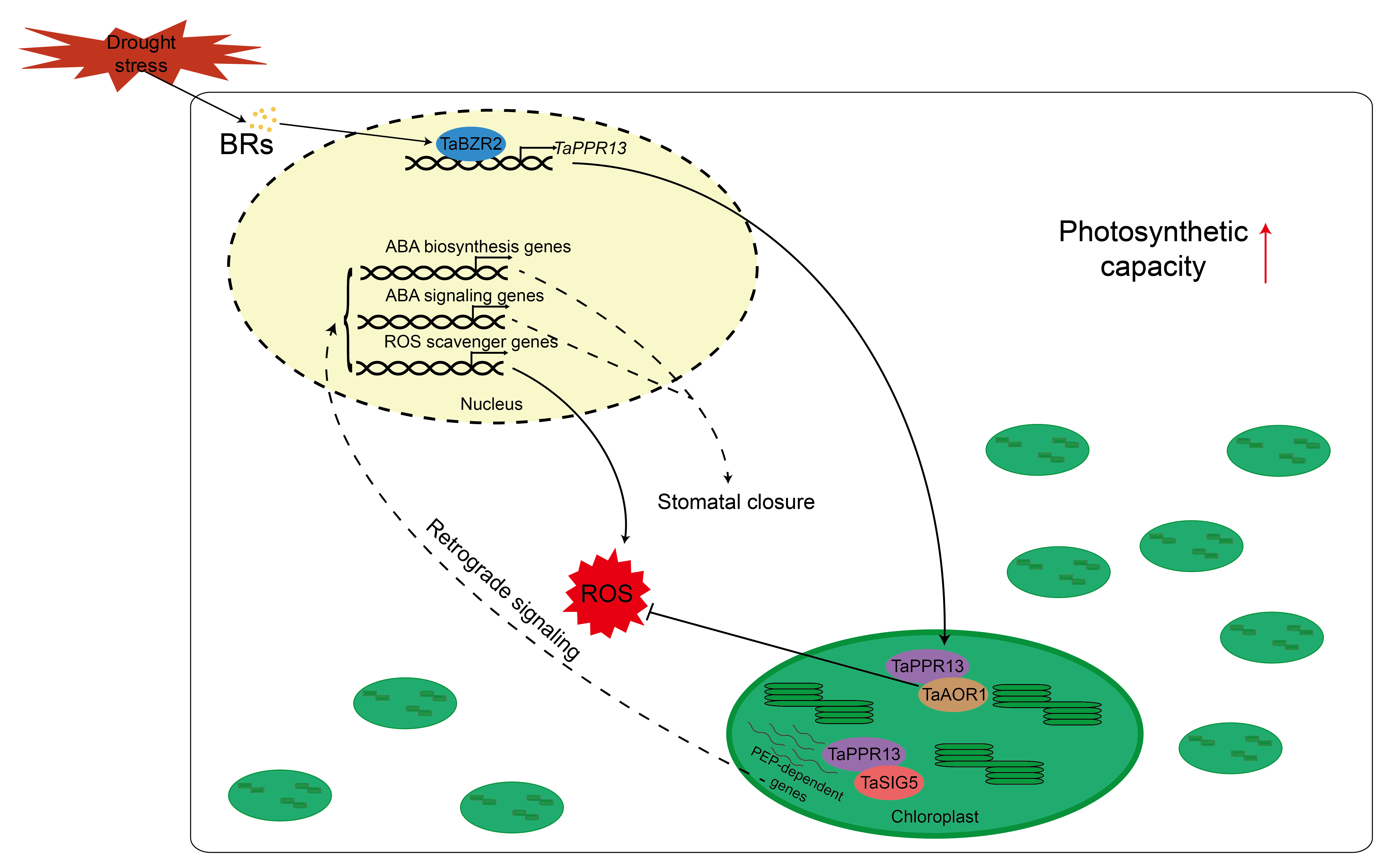

研究团队结合前期研究成果鉴定到一个调控小麦抗旱性关键基因TaPPR13。研究发现,该基因可被TaBZR2激活表达,进而通过调控逆行信号通路增强小麦的抗氧化防御系统。进一步研究发现,该调控过程显著提高了叶绿体编码的光合基因和胁迫响应相关基因的表达,最终诱导气孔关闭来减少水份流失。田间抗旱性鉴定分析发现,过表达TaPPR13基因可提高小麦净光合效率、水分利用效率和单株产量。该研究为小麦抗旱节水育种提供了重要靶点和理论基础。

作科所博士研究生侯泽豪、西北农林科技大学郑炜君教授、作科所博士后郑雷和硕士研究生王景月为论文的共同第一作者,作科所徐兆师研究员和西北农林科技大学聂小军教授为论文的共同通讯作者。该研究得到农业生物育种国家科技重大专项、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202502984