作科所提出整合理想株型和最佳生理型的下一次作物绿色革命实现策略

4月29日,中国农业科学院作物科学研究所作物光合生理调控创新研究组应邀在Cell Press旗下重要学术期刊《生物技术趋势(Trends in Biotechnology)》发表前瞻性综述文章,首次提出了整合理想株型(Architectype)和最佳生理型(Physiotype)的作物协同优化新策略,旨在通过多学科交叉融合与精准育种技术,打造高产、高效、广适的现代作物品种,推动下一次绿色革命。

20世纪中叶,以半矮秆品种为代表的第一次绿色革命极大提升了全球粮食产量,显著缓解了当时的饥饿与粮食短缺危机。但近年来,气候变化、资源紧张和农业管理滞后使主要作物产量增速放缓,部分地区甚至连续减产。同时,传统高投入农业模式带来的氮肥过量施用,也引发了土壤退化、水体污染等生态问题。如何在资源有限的前提下实现稳产增产,成为当今农业面临的关键挑战。

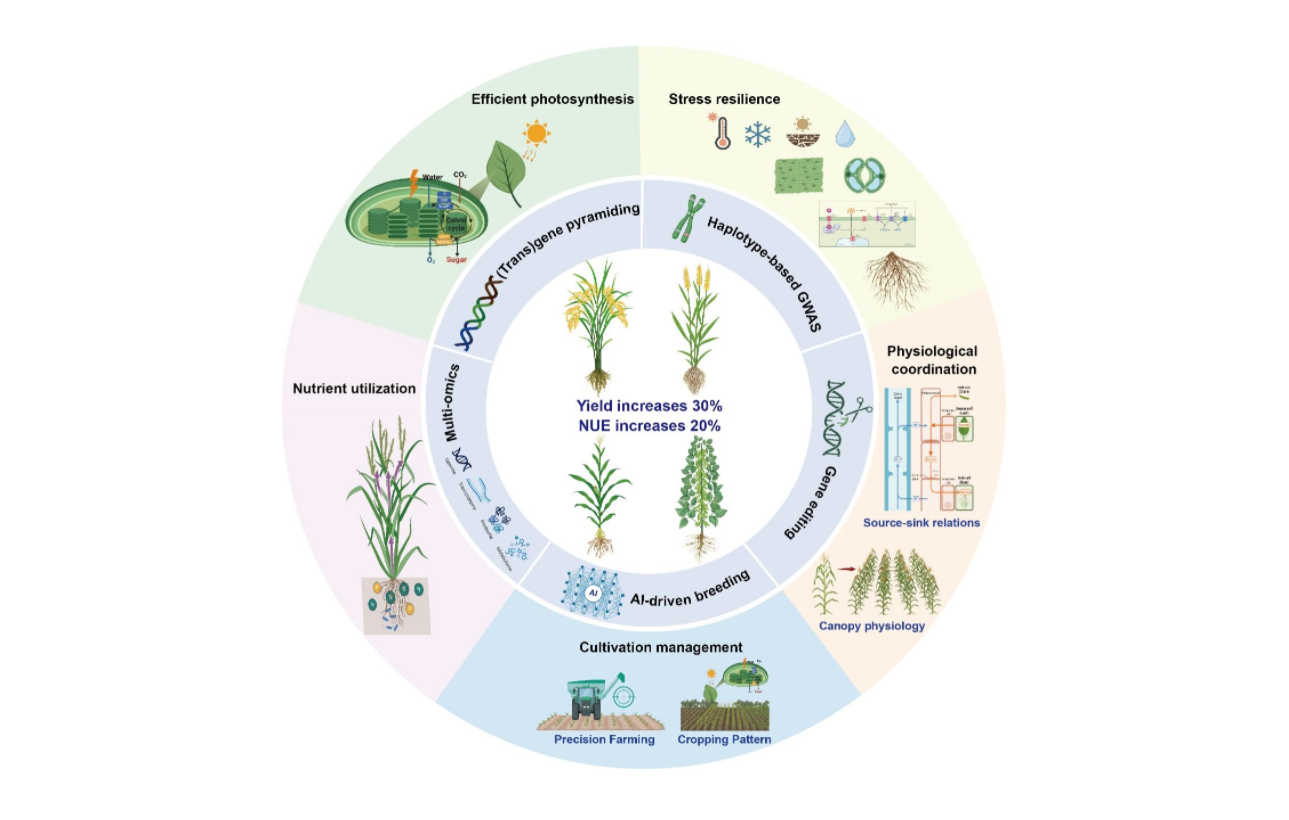

文章围绕水稻、小麦、玉米和大豆四大主粮作物,系统阐述了适应现代高密度种植与资源限制条件下的理想株型特征。例如,水稻应具中等株高、适量分蘖、直立厚叶与发达根系;玉米则需智慧冠层结构、低株高与强根系以适应密植;小麦和大豆分别强调抗倒伏结构与高效固氮系统。然而,单一的株型结构改良尚不足以支撑未来农业的高产与可持续发展。为此,文章进一步提出“最佳生理型”概念,通过调控关键代谢路径与生理机制,系统提升光合效率、营养利用率及逆境适应性,并强调作物“可塑性”在实现稳产高产中的关键作用。

结合高通量组学、人工智能与基因编辑等前沿工具,研究团队提出“生理聚合”新策略,即系统聚合多个优异生理机制相关基因,协同提升作物形态与功能。文章同时倡议启动“作物种质资源泛基因组计划”和“作物表型组计划”,建设农业大数据平台,支撑AI驱动的作物设计与精准育种。未来,通过生理调控、结构重塑与现代农业技术相融合,有望在不显著增加资源投入的前提下,实现作物产量提升30%、资源利用效率提升20%的战略目标,为保障全球粮食安全和推动农业可持续发展提供有力支撑。

作科所李霞副研究员、研究生解晨和程琳为该论文的共同第一作者,周文彬研究员为通讯作者。作科所钱前研究员、童红宁研究员和德国马普分子植物生理研究所Ralph Bock教授也参与了该项工作。该研究得到了国家自然科学基金、“科技创新2030”—农业生物育种重大项目、作物基因资源与育种全国重点实验室、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779925001295